Das Problem – Wo sollte eine Dekarbonisierung im Unternehmen beginnen?

Unternehmen – genau wie Nationen und andere Organisationen – wollen ihren CO2-Footprint reduzieren. Sie stehen jedoch vor ähnlichen Herausforderungen wie Nationen. Beispielsweise kann ein Land 5 Sektoren in seiner Wirtschaft haben, die für 80 % seiner Kohlenstoffemissionen verantwortlich sind. Jeder Sektor emittiert Kohlenstoff und hat verschiedene Möglichkeiten, seine Emissionen zu reduzieren, alle zu unterschiedlichen Kosten. Je nach Zielsetzung und Planungshorizont gibt es viele Kombinationen von Maßnahmen mit jeweils unterschiedlichen Kosten, Zeitpunkten und Ergebnissen.

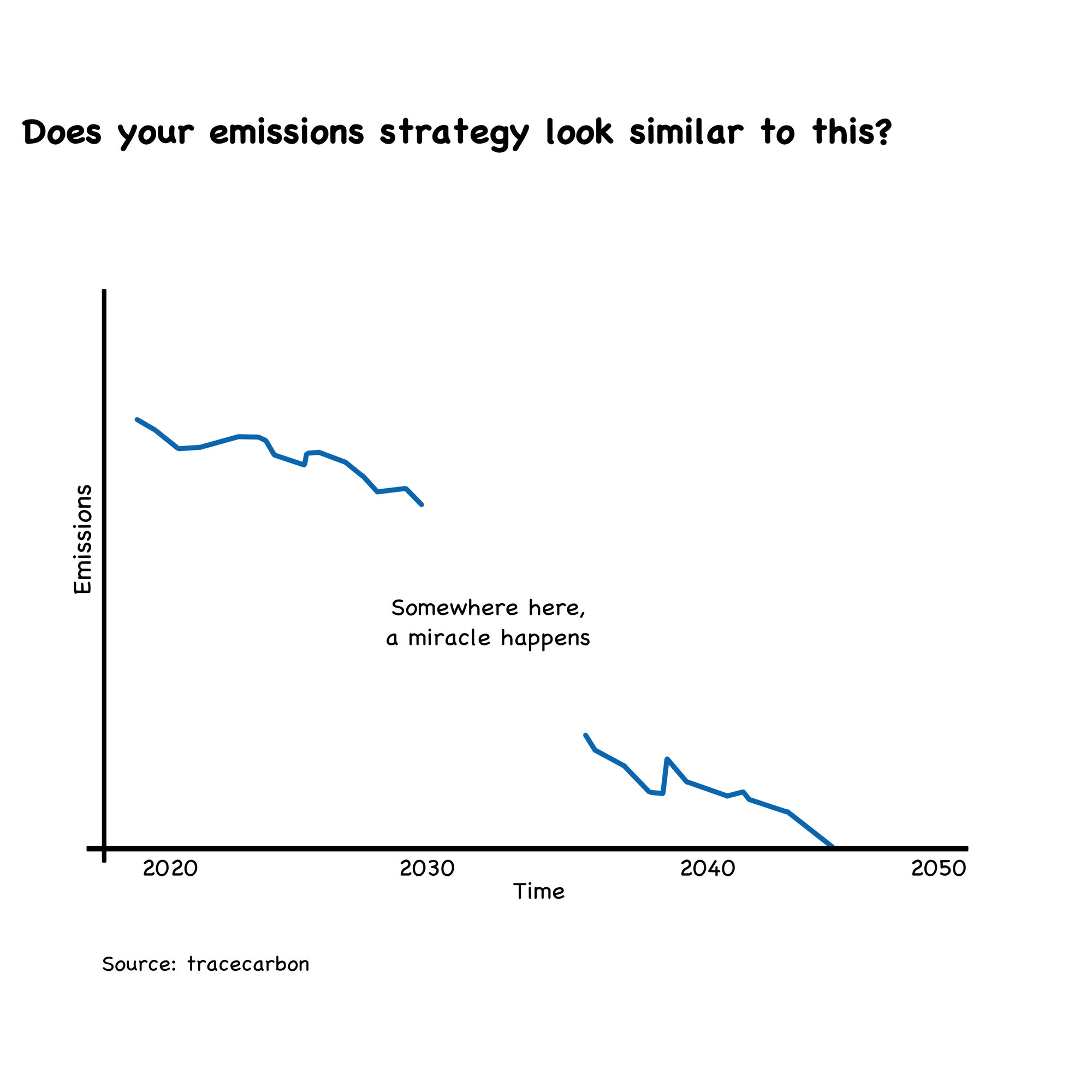

Dem gleichen Problem stehen viele Unternehmen gegenüber – wenn auch oft in kleinerem Maßstab. Es gibt viele identifizierte Maßnahmen, die sich „irgendwie auf Ihrer CO2-Footprint-Roadmap niederschlagen“. Aber sie stellen sicherlich keinen strukturierten Plan dar und basieren definitiv nicht auf einer konsistenten „Priorisierungslogik“, um Maßnahmen über die Zeit und nach Wirkung zu gruppieren, um die Emissionen bis 2050 (oder davor) auf netto Null zu reduzieren. „Wahre und faire“ Roadmaps im wirklichen Leben würden oft ungefähr so aussehen:

Kostenkurven können helfen, das Problem der Priorisierung der Vermeidung zu lösen

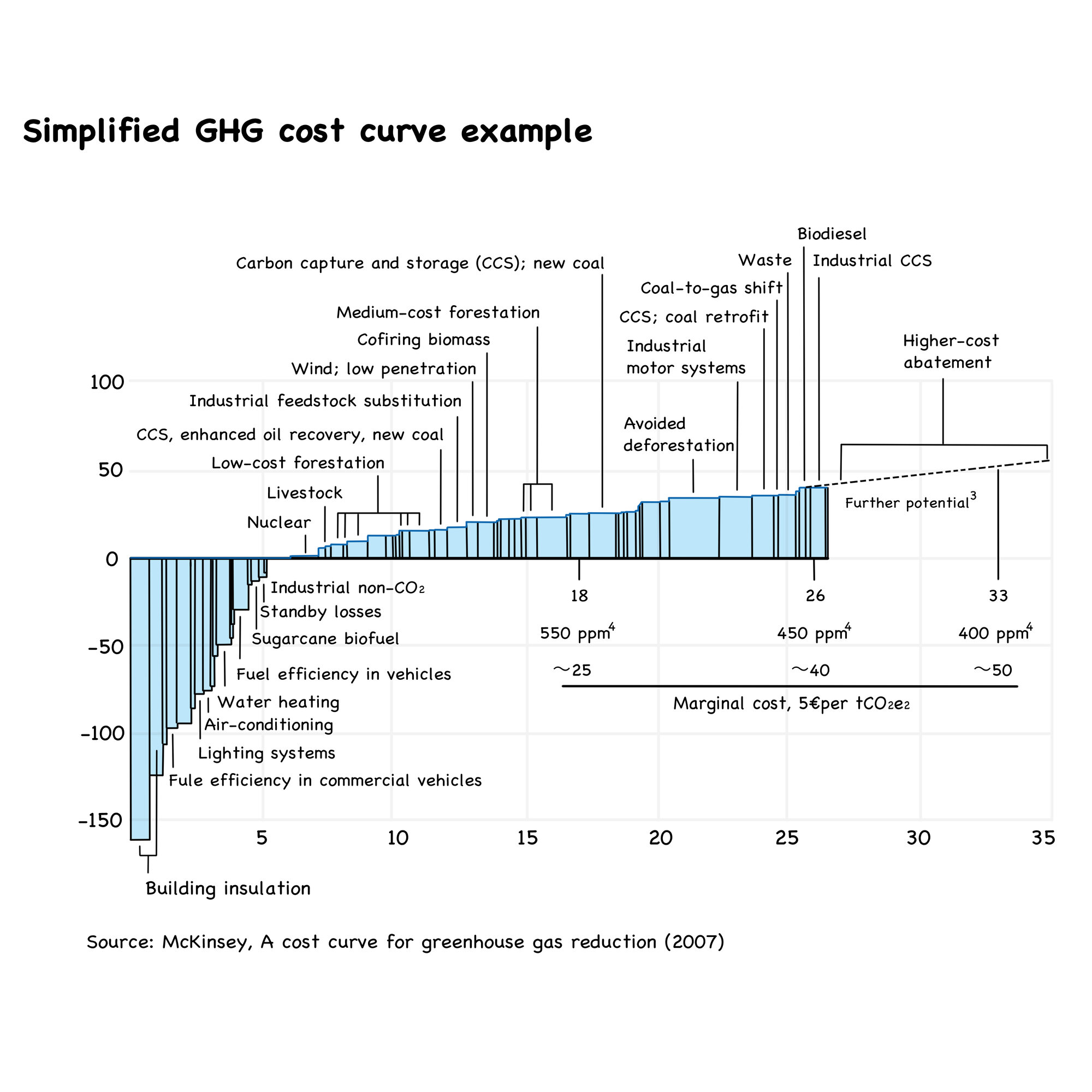

Hier können Kostenkurven hilfreich sein. Eine Kostenkurve ist im Allgemeinen nur ein mikroökonomisches Diagramm, das zeigt, wie viel Output Lieferanten zu einem bestimmten Preis pro Einheit produzieren können (und wird oft mit McKinsey & Company, der Beratungsfirma, in der Don Watters das Konzept seit den 1980er Jahren populär gemacht hat, in Verbindung gebracht). In unserem Kontext ist eine Kostenkurve – genauer gesagt eine Grenzminderungskostenkurve oder MACC – ein Werkzeug, um zu verstehen, welche Kosten mit Minderungsmaßnahmen verbunden sind, und zeigt somit an, wo eine Reise zur CO2-Reduktion beginnen könnte. Im Vergleich zu Kostenkurven ersetzen MACCs die Kosten pro Input (z. B. pro kWh) durch Kosten pro CO2-e-Vermeidung (z. B. in € pro Tonne Co2-e). Der MACC stellt die Kosten (oder Einsparungen) dar, die von verschiedenen Initiativen zur CO2-Reduzierung erwartet werden, kombiniert mit der Menge an Emissionen, die bei einer Umsetzung reduziert werden könnten.

MACCs messen und vergleichen die finanziellen Kosten und den Minderungsnutzen einzelner Maßnahmen und optimieren im Allgemeinen für die geringsten Kosten pro Einheit. Sie verwenden typischerweise die Währungseinheit pro Tonne CO2-Äquivalente – dargestellt als Kosten (in €) pro Tonne CO2e. Und obwohl sie normalerweise auf Länder-/Branchenebene verwendet werden, können sie ein leistungsstarkes Instrument sein, um Maßnahmen für Unternehmen auf einer geraden Linie in einer relativ einfachen „Bang for the Buck“-Logik aufzuzeigen.

Warum ist das hilfreich? Denn viele Unternehmen identifizieren viele mögliche Maßnahmen, um ihren CO2-Footprint zu reduzieren. In der Regel viel mehr, als zu jedem Zeitpunkt machbar ist. Um Maßnahmen zu strukturieren und zu priorisieren, gruppieren wir sie nach Auswirkungen auf den Footprint und Kosten pro CO2-e-Vermeidung. Jede Maßnahme – wie die Implementierung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Gebäudeeffizienz und die CO2-Forstwirtschaft – wird als Kästchen über oder unter der x-Achse des Koordinatensystems angezeigt.

Warum Kostenkurven nicht perfekt sind

Eine effiziente Ressourcenallokation ist entscheidend für die Emissionsminderung. Es gibt jedoch mehr als nur ein paar Herausforderungen für Kostenkurven:

Zunächst müssen die mit verschiedenen Maßnahmen verbundenen Emissionsminderungen normiert werden. Typischerweise berechnen wir CO2-Äquivalente und schließen daher Effekte anderer Treibhausgase wie Methan ein.

Darüber hinaus sind Timing/Planungshorizonte entscheidend. Wir müssen langfristige Kosten (Capex/Investitionen sowie Betriebskosten) und Emissionsreduktionen einbeziehen – der genaue Zeitplan hängt davon ab, sollte sich aber mindestens bis 2050 erstrecken, dem Jahr, in dem sich die Menschheit bereit erklärt hat,Net-zero-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Länger ist unserer Meinung nach gleich besser. Und natürlich machen Berechnungen auf Jahresbasis angesichts der Form der Reduktionskurven über die Zeit, der Unsicherheit und der intertemporalen Dynamik wenig bis gar keinen Sinn.

Eine starre Verwendung von MACC in Situationen, in denen einige enthaltene Maßnahmen negative Kosten verursachen, kann auch zu kontraintuitiven (auch bekannt als „falschen“) Schlussfolgerungen aus der Vermeidungsperspektive führen, wie Fabian Levihn betont hat. Was unserer Meinung nach eher ein theoretisches Problem ist.

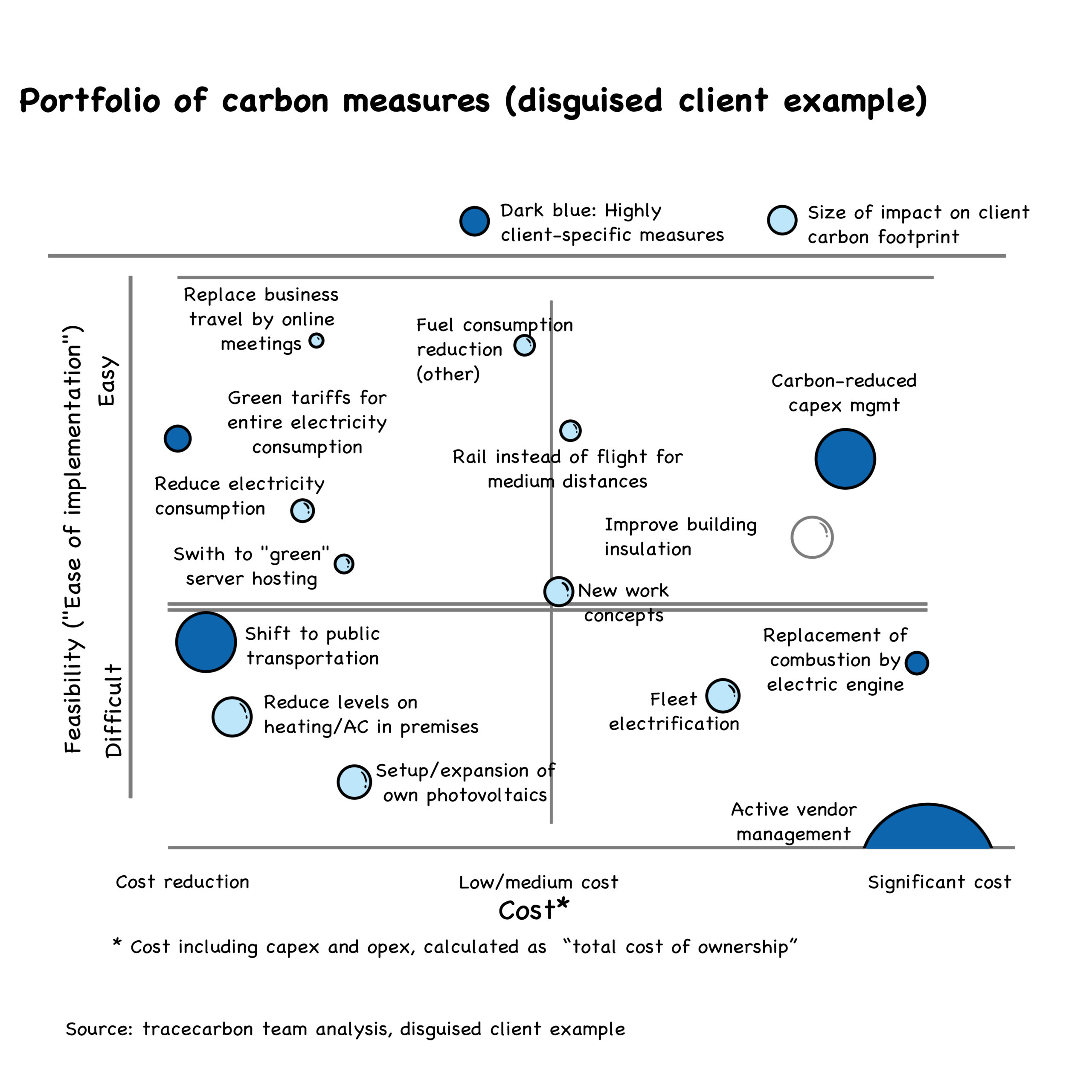

Die meisten praktischen Probleme ergeben sich aus unterschiedlichen Zeithorizonten (wie oben erwähnt). Herkömmliche MACC können zu Unterinvestitionen in teure Maßnahmen mit langer Umsetzungszeit und großem Potenzial führen, während sie zu Überinvestitionen in billige Maßnahmen mit begrenztem Potenzial führen. Diese und andere Argumente gegen Grenzkostenkurven, einschließlich ihres Mangels an Transparenz, Probleme, wenn Kosten negative Werte annehmen könnten, und die Behandlung, die sie mit Unsicherheit und intertemporaler Dynamik machen, haben echte Vorteile. Andere Modelle und Priorisierungstools, die wir verwenden, wie diese einfache Matrix, sind jedoch – unserer bescheidenen Meinung nach – nicht unbedingt besser, wie wir mit der folgenden „Priorisierungsmatrix“ (einer Alternative zu MACC, die wir gelegentlich verwendet haben) unterstreichen möchten:

Typische Ergebnisse zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints

Die Interpretation von Unternehmenskostenkurven kann nicht trivial sein, insbesondere da ein Planungsunternehmen längerfristige (zeitliche) Horizonte berücksichtigen muss. Abgesehen von der Komplexität gab es jedoch für alle unsere Kunden mindestens ein paar „No Reue“-Maßnahmen, um Ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, die in jedem Planungsszenario sinnvoll sind – und einige davon gehen weit über das Offensichtliche hinaus, wie z Stromtarife nur auf Ökostrom umstellen (Achtung: das sollten Sie auch tun. Aber dafür brauchen Sie weder uns noch eine Beratung). Eine Analyse des tracecarbons-Expertenteams zeigt folgende „typische“ Beispiele für Verbesserungshebel – natürlich abhängig von Unternehmen, Branche, Größe, Standort und vielen weiteren Faktoren:

- Scope 1 – Konsumfokus

- Reduzierung des Verbrauchs: Reduzierung des Heizwärmeverbrauchs (z.B. reduzierte Bürotemperatur). So ist beispielsweise die Absenkung der Bürotemperaturen abends und am Wochenende ein “Quick Win”. Die Verbesserung der Gebäudeisolierung ist eine längerfristige Verbesserung, ebenso wie der Austausch der Fenster.

- Flottenmanagement (1): Die Reduzierung nicht benötigter (Verbrennungs-)Autos durch veränderte Unternehmensrichtlinien und Vergütungspakete sowie die Reduzierung der Fahrleistung durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fallen in die „Verbrauchs“-Seite des Flottenmanagements

- Kühlverbrauch: Eine ordnungsgemäße Wartung Ihrer Kühlausrüstung verhindert übermäßige Kältemittelverluste. Wählen Sie die richtige Ausrüstung für den richtigen Einsatz. Überdimensionieren Sie die benötigte Ausrüstung nicht. Und bitte wählen Sie eine energieeffiziente Variante (+A-Kennzeichnung). Außerdem sollten die Heiz- und Kühlphasen synchron sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Heiz- und Kühlsysteme nicht miteinander konkurrieren (Heiz- und Kühlsollwerte sollten sich nicht überschneiden und Luft sollte nicht erwärmt und dann wieder abgekühlt werden).

- Scope 1 – Verbesserung der Emissionsfaktoren

- Heiz- und Kühlfaktoren: Ersatz von Öl-/Gasheizungen durch klimaneutrale Heizungen (Wärmepumpen, Solar). Längerfristige Maßnahmen können den Einsatz von Wärmepumpen und, wenn möglich, auch Erdwärmepumpen umfassen. Sonnenkollektoren sind eine großartige erneuerbare Wärmequelle. Sie können es als Hybridsystem implementieren und Ihre bestehende Heizungsanlage ergänzen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen den industriellen Prozess einsetzen und dieser Wärmeströme verwendet, können Sie dessen Nutzung sicherlich optimieren

- Flottenmanagement (2): In diesen Bereich fällt der Ersatz von (Verbrennungs-)Autos durch Elektrofahrzeuge oder andere („umweltfreundlichere“) Transportmittel

- Scope 2 – Reduzierung des Verbrauchs

- Stromeinsparungen bei Beleuchtung, Computern etc. Diese Liste könnte endlos sein. Vom Ausschalten aller Stromverbraucher, wenn sie nicht benötigt werden (nicht im Standby-Modus), bis hin zum früheren und schnelleren Ausschalten des Lichts im Büro – es gibt unzählige schnelle Erfolge. Unserer Erfahrung nach werden nur wenige davon bereits vollständig genutzt

- Zu den längerfristigen Maßnahmen gehört eine Energieeffizienzbewertung Ihrer Industrieanlagen. Sie können den Energieverbrauch senken, indem Sie die am besten geeigneten Geräte (Motoren, Pumpen, Kompressoren) auswählen und diese mit höchster Effizienz nutzen. Dies erfordert einige Investitionen/Investitionen (siehe hierzu Scope 3).

- Scope 2 – Verbesserung der Emissionsfaktoren

- Wechseln Sie zu Ökostromtarifen (ein großes Lob an Professor Obvious für den Hinweis; daran hätten wir nie gedacht)

- Nutzen Sie einen „grünen“ Hosting-Anbieter statt eigener Server: Grüne Hosting-Anbieter nutzen Rechenzentren mit deutlich höherer Energieeffizienz als die meisten „eigenen“ Server vor Ort (siehe auch Scope 3)

- Aufbau oder Ausbau einer eigenen Photovoltaik

- Verwenden Sie Geräte mit geringem Verbrauch (+A-Kennzeichnung)

- Scope 3 – Konsumfokus

- Verwalten Sie Investitionen / Leasinganlagen, indem Sie auf weniger emissionsintensive Investitionsgüter setzen. Verlängern Sie die Nutzungsdauer und recyceln Sie.

- Vermeiden Sie nicht unbedingt notwendige Dienstreisen. Und wenn Sie reisen müssen, wählen Sie bitte das umweltfreundlichere Transportmittel (keine Notwendigkeit, einen Flug für eine 500-km-Reise zu nehmen)

- Scope 3 – Verbesserung der Emissionsfaktoren

- Priorisieren Sie nachhaltige Lieferanten.

- Entscheiden Sie sich für eine klimaneutrale Lösung fürs Pendeln der Mitarbeiter (öffentliche Verkehrsmittel, E-Bikes); kostenlose E-Bike-Angebote (in Deutschland steuerbegünstigt) und Car-Sharing-Angebote mit E-Fahrzeug

- Evaluieren Sie Work-from-Home/In-Office-Szenarien, um den Energieverbrauch zu optimieren und Pendelaktivitäten zu reduzieren

- Priorisieren Sie den Kauf von Materialien, die weniger Verpackung benötigen oder die sie verwenden, ist recycelbar

- Verwenden Sie die größtmögliche Menge an Abfall wieder und recyceln Sie diese

Ergebnis

Die Priorisierung von Maßnahmen auf der Dekarbonisierungs-Roadmap kann schwierig sein. Die Cost Curve ist eines unserer Instrumente zur Priorisierung von Vermeidungsmaßnahmen. Sie kann allerdings zu “Unterinvestition” in teure Maßnahmen mit langer Umsetzungsdauer und großem Potenzial – und zu einer “Überinvestition” in einfache Maßnahmen mit geringerem Potenzial führen. Sie vereinfachen zu stark und sind nicht extrem transparent. Allerdings haben auch andere Modelle und Priorisierungstools, die wir verwenden, ihre Probleme, sodass die Cost Curve unserer Meinung nach ein wertvolles Tool zur Strukturierung und Veranschaulichung der CO2-Reduktion ist.